“情绪价值”这两年在业界流行开来的时候,其实我对这个词是不以为然的。因为注重情绪体验、强调情感驱动一直都是广告业的主流观念和方法论。

就比方说,上世纪60年代,广告业就提出了一个著名的“3B法则”——通过美女(Beauty)、动物(Beast)、婴儿(Baby)三类视觉元素激发人类天性中的情绪和注意力,从而提升广告吸引力。

再如围绕亲情、爱情、友情这些人类基本情感而创作的经典广告更是不胜枚举。可口可乐前欧洲总裁J·W·乔戈斯就说过一句名言:“你不会发现一个成功的全球名牌,它不表达或不包括一种基本的人类感情。”

可以说,在品牌建设和传播中融入情绪/情感是业界的基本操作。问题不是我们是否需要情绪价值,而是在传播中如何让情绪发挥更大威力,带来更加确定的效果?

结合我一直以来的研究和过去一年来我所看到的各种热点现象和代表性营销案例,我认为这个答案就是社会情绪,借助社会化力量,让情绪发挥更大的传播扩散效果。这是品牌传播的新版本答案,也是情绪营销的再升级。

社会情绪是流行的唯一通行证

传播的出发点已经发生了根本性变化。过去我们在广告创意中融入情绪情感是为了吸引消费者注意和内心认同,当一个人被广告触达后,他有兴趣看一看这个广告。而传播的宽度和覆盖面则是由企业媒介费用决定,企业砸的广告费多了,自然能在社会层面上形成话题和流行。

上世纪诸位创意大师,如李奥·贝纳提出的“与生俱来的戏剧性”,伯恩巴克倡导的“震撼力”(ROI创意三原则),其实质都是要求在广告中植入更多感性元素,让广告变得消费者更爱看。

但现在面对信息大爆炸,面对消费者对广告的自动过滤和各平台的信息壁垒,光靠砸钱很难再形成大曝光大覆盖,更不可能形成社会流行。品牌方必须在传播中设计好的内容点,形成热搜话题,热搜才能带来扩散。纵观微博上的绝大多数热搜,都带有强烈的社会情绪,能够吸引大量用户的关注、参与和讨论。

所以我先给社会情绪下个定义——

社会情绪=社会关系+价值观念+族群共振+情绪/情感

当我们在刷短视频时,看到美女帅哥会喜欢,看到婴儿会感到亲切,看到草丛里窜出来一条蛇能吓得差点把手机扔掉,这就是情绪反应。它很吸引人,但并没有那么大的扩散作用。

只有当我们对某种价值观念产生了强烈共鸣,并在群体之中形成了共振,人与人相互影响,相互传染,由此激发了个体消费者的情绪/情感,个体感受经由群体所激荡、社会所放大,这时情绪才会产生强大的社会流行力。

社会情绪并不是普通的情绪反应,或者某个人内心深处的独特情感,而是以价值观念为内核,以族群共振为表征。个体情绪/情感,带来的是个人的认同和喜好;社会情绪,带来的却是社会流行与扩散。我们甚至可以说,社会情绪是创造流行的唯一通行证。

就拿刚刚过去的五一假期来说,文旅自然是热门中的热门。整个五一期间,我着意观察了一下,被大家关注和讨论最多的热点案例有这么几个——

一是重庆荣昌政府机关食堂向游客开放。

一个平时只服务800人的机关食堂,五一当天涌入7000余人,第二天更是突破12000人,长龙从食堂门口排到了大广场上。很多人为了一份18块钱两荤两素的食堂套餐,就愿意排队2小时,然后拍照留念、分享,政府食堂成为新的网红打卡地。

由此,#荣昌公务员食堂一顿蒸1000斤米饭#登上微博热搜,不仅引发网友热议,更引来众多地方政府模仿,纷纷开放自家机关单位食堂和停车场。

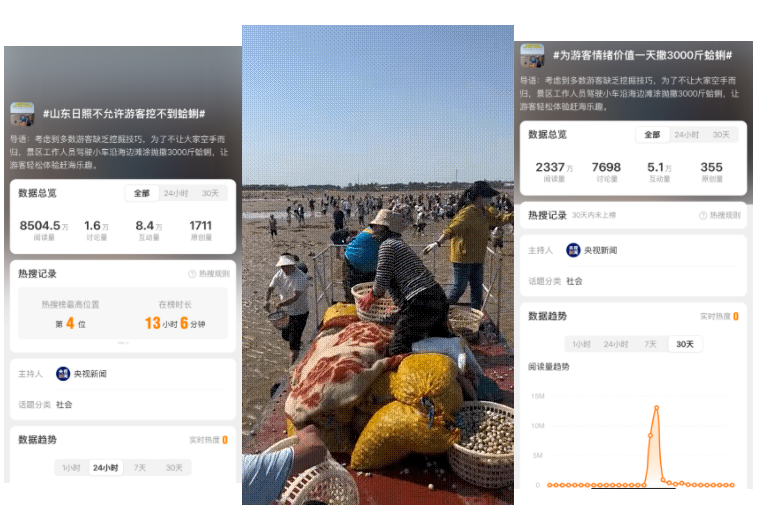

二是山东日照一海滨景区撒海鲜事件。

游客去海边,就为体验一把赶海的乐趣。怕他们赶不到海失望而归,一景区工作人员开车沿着海边滩涂抛撒海鲜,一下午撒了3000斤蛤蜊,于是#山东日照不允许游客挖不到蛤蜊#也登上了热搜,引发网友热议。

三是湖北恩施宣恩县。

4名没订到酒店的游客求助当地文旅局,县文旅局长王菊芳直接把自家房子腾出来给他们免费入住。见此情景,文旅局众多干部职工和本地市民也纷纷邀请游客来自家入住。

此事亦引发广泛关注和讨论,贡献了#湖北宣恩紧急为游客安排免费床位#、#官方回应游客免费入住文旅局长家#、#湖北一县城3天接待70万游客#等诸多热搜话题。

众所周知,文旅是近年来的高热话题。但是,如果说前两年的文旅还在比拼哪里的风景更美、谁家的美食更好吃,登上热搜的还是淄博烧烤、哈尔滨冻梨、天水麻辣烫,如今文旅已经在卷谁更“宠粉”,更能为游客提供情绪价值了。

其实,机关食堂的盒饭真有那么美味,或者说为一顿18块的套餐就值得花2小时排队?为什么游客捡几个免费的蛤蜊那么开心(要知道蛤蜊当地市价也就5-6元/斤)?是因为今天的游客都爱“穷游”,喜欢贪图小便宜吗?其实不然,人们愿意把食堂套餐、捡的蛤蜊po到网上,是因为它代表着一段故事、有情绪的旅程,而不是单纯的一次出游。最重要的还是享受那份被一座陌生城市宠着的感觉,感受到了自己在他人心目中的地位和重要性。

因为这种心态的普遍存在,人们就愿意为这样的城市、这样的品牌贡献钱包和热度。就像胖东来、小米的火爆,实际上也是受到了这种心态的托举。理解了这种心态,我们才能更好地打造品牌、实施营销推广。

今天我们在营销上要做的,不只是依靠美食美景、3B法则,或者其他新奇特的视觉奇观去吸引用户眼球,不只是泛泛地强调生活方式和用户体验,其实更重要是善用社会情绪,这是形成社会扩散和公共传播的关键。

那么问题来了,我们到底如果才能抓住社会情绪呢?

向外求:看热搜,捕捉族群共振现象

社会情绪对个人来说是非常重要的话题谈资,也是一种可以晒出来、用于炫耀的社交货币。它帮助我们与身边人保持一致性,拥有共同话题、共同利益、共同价值观,也是让我们跨越时空距离,融入更大族群和愿景、获得归属感的有效手段。

当某种社会情绪吸引了大量用户参与其中,并围绕其发表大量评论、社交行为和二次内容创作,那么从中就会进一步衍生出来各种社会热点和热搜话题,从而吸引更多的人参与进来,成为一种社会流行现象。

换言之,我们也可以透过热点热搜去分析其背后的社会情绪。当然,这也是我觉得微博这一平台对营销人的一大价值所在。

因为微博是国内最大的社会舆论场,各种社会话题和热点事件,最终都会汇聚到这里。或者说,各大平台的热门内容,最初的热点形成也往往是在微博平台上先进行发酵,然后再扩散到全网,微博是社会话题的策源地。

就像上述文旅热点,五一期间我就把它们实时分享到了我的各个社群并做了点评,供大家去理解社会文化和群体心态的变化。

作为营销人,我们必须多去观察、关注各种社会热点现象,保持对社会文化变迁的一份敏锐性、同步性。但我们不能只看,还要学会分析。对热点和社会情绪的关注和研究,要比拆解分析某个爆款视频、笔记更加重要,因为热点的背后是社会情绪,社会情绪代表着磅礴的社会化力量。

我们来看一组与职场文化相关的热搜。

作为职场人,相信大家这两年都对一个词不陌生——“牛马”。5月14日,微博上出现了一个热搜话题,叫做#史诗级牛马#,说的是最近热播的古装剧《折腰》的剪辑团队。该剧共36集内容,仅由4人组成的剪辑团队完成,其中一人还是剪辑指导,主要工作由另3位剪辑师和剪辑助理完成。

“牛马”代表的是一种新的职场情感。相信大家都能感受到,这几年的职场文化与过去截然不同。过去,主流职场文化强调的是个体要积极进取和奋斗,为集体做更大贡献,个人利益服从集体荣誉;而现在流行的则是躺平和摸鱼,主流价值观是个体至上,主流情绪是职场倦怠和反抗。

像这种社会情绪,首先它代表的是一种价值观念;而在这种观念背后,实质上代表的则是我们如何看待个人与集体(比如家庭、公司等社会单元)之间的关系。

关系的转变,带来新的价值观念,在职场人群中形成了一股前所未有的共振并持续发酵,在此过程中所衍生出来的一些话题和内容,激发了个体强烈的情绪反应,形成了社会扩散。如果品牌方能利用好这些社会情绪,将其融入到品牌传播之中,就会取得非常好的传播效果。

比如4月底,微博上还有一个热搜话题叫做#正式被确诊为一次性电池人#。它形容的是那些能量消耗极快,只能完成单任务的职场人,再多做一点事就没电了,必须得回家充电。乐瓜睡觉抱枕利用这个话题,给自己贴上了一个标签做叫“充电神器”,取得了非常好的传播效果。

再如4月25-26日,林氏家居在佛山顺德打造限时家具展览,为此在微博上打造的话题叫做#打工人开始用身体反抗了#,借势职场情感传达产品让用户身心舒展、一起扩大身体舒适面的价值,深化了品牌认知。

还有今年五一假期,#上4休5上4#、#当苹果闹钟遇上调休#等关于调休的话题又一次上了热搜。针对调休让很多打工人头痛不已这一普遍情绪,白云山何济公药业打造了一个#跟头痛说bye跟五一说hi#的微博话题,来推广旗下产品阿咖酚散,打造“打工人头痛自救指南”,取得了非常好的传播效果。

2024年7月,近年来增长势头很猛的美妆品牌颐莲新品上市,推出颐莲嘭嘭霜PRO版,针对秋冬干冷场景塑造高保湿的产品力。

为此,颐莲在微博上塑造了一个“品牌疯癫但产品靠谱”的人设,借势职场文化设置了一个话题叫做#说不干就不干了#,还在线下打造了一个“不干了”的主题互动装置,引发大量打工人的共鸣。一语双关的设置,既实现了造梗玩梗,形成心智渗透,又打透了产品力,赢得了用户口碑。

以上这些案例,涵盖了医药、家居、美妆等不同行业,但都与职场有关。多研究几个职场相关的热点,我们就能感受到某种社会情绪的变化。

北京电影学院的戴锦华老师曾经说过,20世纪以来,全世界最核心有三大社会议题:阶级、种族、性别。这三者今天在国内主要呈现为职场文化、国潮和民族自信、女性价值。

过去几年来,我常常把这句话作为一个分析社会文化和各种营销案例的基本框架。如果大家去观察一下我们身边每天正在上演的营销行为,或是回顾过去几年的年度热门案例,你会发现多数与这三大议题相关,它们集中代表了当今社会的主流情绪,因而引发了广泛的社会反响。

当然,我也一直在思考,这三大议题是否符合MECE法则,还有没有类似的主流议题,它们背后又有什么共同特征?在经过了长期而持续的研究,收集对比了大量营销案例,阅读了大量社科书籍之后,我认为其背后的答案是——关系。

向内观:看关系,审视社会情绪流向

著名社会学家查尔斯·霍顿·库利提出过一个概念,叫做“镜中我”。一个人对自我的认知,“我是什么样的人”这种自我意识,并不是一出生就拥有的,而是通过观察、想象他人眼中的自己,从而形成了自我。自我不是由自己创造,而是由社会(他人)塑造。

社会是一面镜子,“我就是这样的人”实际上等于“我想成为被他人那样看待和评价的人”。我们总是根据他人的期待,来找到自己的角色并采取行动。

一直以来,我们在营销中主要关注的都是个体消费者的心理与行为。我们洞察消费者内心的动机、生活态度和购买偏好,并将拥有不同人口统计特征,不同个性、生活方式和价值观的消费者细分成不同的消费群体;我们强调一个品牌只能进入一个细分市场,抓住一个具有特定偏好和消费观的目标群体。

但我们却忽视了人的社会性一面,忽视了不同个性消费群体的共性特征。不同年龄、性别、学历、收入水平的消费者尽管性格和观念各异,但他们在消费时却有惊人的一致性。

就像我们在做消费决策时,即使很多产品都是个人消费品,但我们也依然会考虑当我们使用这一产品时,他人如何看待、评价我们;当我们带着这个产品出现在群体之中,会有什么样的效果和影响。

事实上,当我们在决定购买哪个品牌时,其实并非仅考虑个人口味、偏好、审美,完全基于个人需求,理性地分析、对比等从而做出购买决定;而是受到他人(如参照群体、意见领袖)的强烈影响,受到社会流行的影响,受到个人情感和社会情绪的驱动。

社会学是营销的重要基石。个体的消费心理和行为,对品牌的需求和决策总是受到我们所处时代和社会的深刻影响。用一个词来概括这种影响,那就是“关系”。

在社会学中,有一个非常重要的流派就是齐美尔的“形式社会学”,齐美尔认为,社会就是各种人际关系的集合。卡尔·马克思也说过这句“人是社会关系的总和”。人的本质由其社会关系决定,而非孤立的个体属性。人的性格、行为、价值观等均由我们所处的社会关系塑造。脱离社会关系,人无法形成完整意义上的“自我”。

终我们一生,其实都在致力于处理各种社会关系,这其中包括了我们如何处理与自我的关系,与家庭、职场等社会单元的关系,与更宏大群体如家国民族的关系,与自然的关系。理解了“关系”,把握住关系的变化,我们就读懂了社会情绪,就掌握了市场营销的风口与趋势。

比如在所有社会关系之中,最基本也最重要的是我们如何看待自己,如何与自我相处。今年4月份,微博上有几个热搜叫做#让自己开心就是了不起的意义#、#分享一种健康的社交心态#;还有一个社交网络中高频出现的用语叫做“宝宝没关系的,你已经很厉害了”,哪里厉害呢?比如今天又活了一天,就已经很厉害了。

从这些热搜话题中,我们就可以看到,今天的自我关系,已经从过去的自我激励、自我进步与成长,走向了自我接纳、自我疗愈、自我修复、自我补偿。这就带来了新的社会情绪。

比方说为什么今天的消费者推崇玄学?是年轻人变得迷信了吗?并不是,对玄学的推崇本质上是一种对自我的鼓励和包容,也是一种自我宽慰,是正确审视自我的积极暗示。

最近,服饰品牌森马请当红明星陈都灵代言,推出的口牌口号叫做“新常服,怎么穿都灵”,在广告视频中,陈都灵快速重复、大量使用“灵灵灵灵灵”一词,通过魔性节奏和语言游戏来打造品牌记忆点,强化观众印象。

森马在微博上打造的话题就叫做#陈都灵到底说了多少次灵#,让消费者认知到买森马的T恤、裤子、防晒衣,生活就会特别灵。

当今营销的支点已经从个体走向社会,作为社会性动物,各种社会关系对个体的消费与决策有着显著影响。社会关系的变化,显性影响社会情绪,社会情绪又激发传播扩散与流行,影响大众群体的购买行为。理解了这种变化,我们才能找准社会情绪;找准社会情绪,我们才能做出成功的营销案例。而且为消费者创造了差异化的情绪价值,那么品牌才真正立在了消费者心智之中。

就在5月12日,微博上还有一条热搜叫做#年轻人有多愿意为情绪价值买单#。淘宝数据显示,在整个2024年,“为情绪价值和兴趣买单”成为年轻人消费决策的首要理由;近三年来,与情绪相关的笔记发布量同比增长了400倍。

情绪价值的确在变得越来越重要,折射出了当今消费观念的深层变革,也让我们重新审视今天的营销理念。洞察社会关系,依托社会情绪,寻找社会共振,这就是2025年的营销方向和趋势。